Cuando Tsering Woeser, una escritora tibetana que vive en China encontró una colección de negativos que le dejó su padre al morir, no tenía la más remota idea de que estaba ante un legado que le cambiaría la vida.

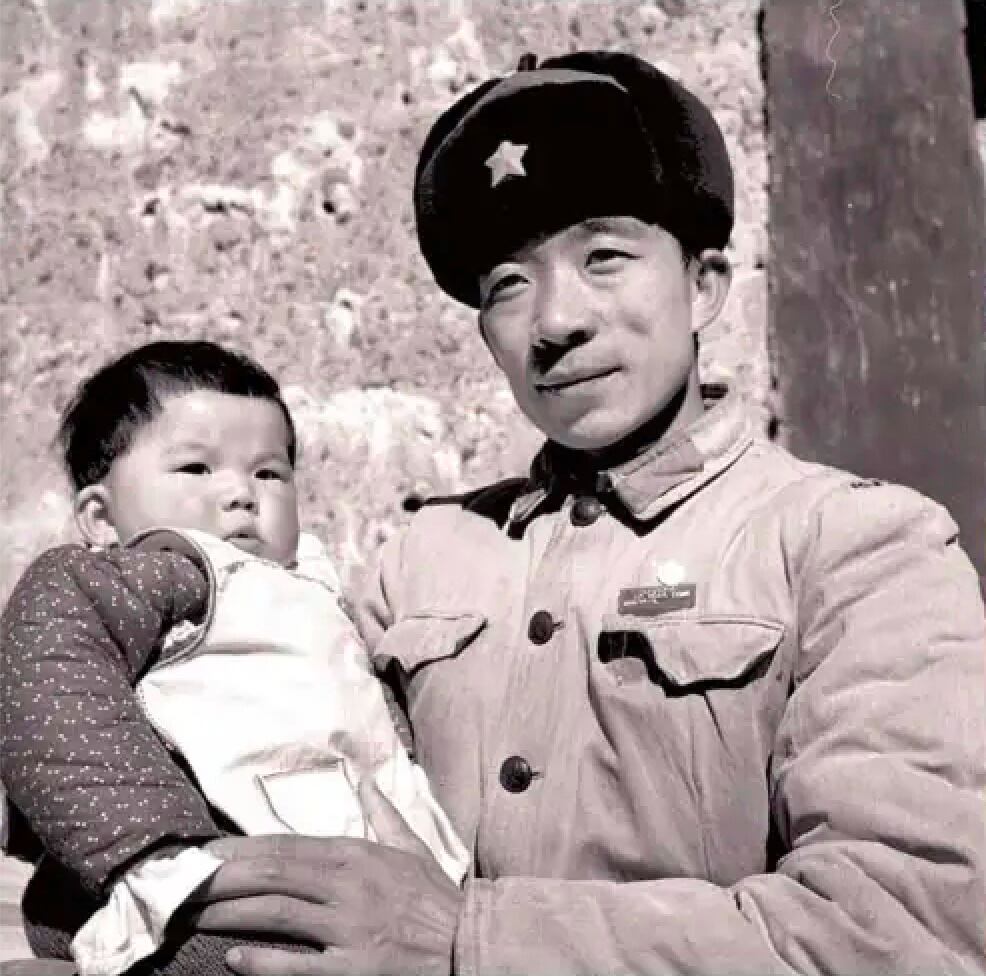

Tsering Dorjee, el padre de esta escritora, era un oficial de la rama del Ejército Popular de Liberación con base en el Tíbet, cuando estalló la Revolución Cultural en 1966.

Gracias a su posición privilegiada en el ejército, su padre pudo fotografiar de primera mano y con gran detalle diversos acontecimientos que afectaban al pueblo tibetano. Pero lo que más llamó la atención de su hija, al revelar los negativos, fueron las imágenes en blanco y negro que captaban meticulosamente la devastación causada por la Revolución Cultural (1966-1976) en su tierra natal.

A través de las fotos, reveladas con esmerado cuidado, Woeser fue descubriendo las conmovedoras imágenes de purgas públicas contra líderes religiosos, personalidades vinculadas a la antigua clase dirigente, así como de la destrucción, el saqueo y el pillaje de los templos y la quema de numerosos libros y símbolos del budismo tibetano.

Woeser, una intelectual de renombre en China por sus escritos y su poesía, no sólo desconocía que su padre había sido testigo directo de este triste periodo de la historia, sino también que el Tíbet se había visto tan afectado por el movimiento lanzado desde Pekín para erradicar a las fuerzas “antirrevolucionarias”.

Su padre, un discreto miembro de la élite militar, nunca había mencionado estos acontecimientos a su familia. En la educación recibida en las escuelas chinas, este tema estaba completamente ausente de las clases, y Woeser creció ignorando estos sucesos, como la mayor parte del resto de tibetanos de su generación.

En lugar de entregar los negativos de sus fotografías a las autoridades del PCCh, como exige la ley en China, el padre guardó en silencio las pruebas de los hechos que había presenciado, sin profanar su secreto, hasta el día de su muerte.

Los excesos que tuvieron lugar en China durante los años de la Revolución Cultural son harto conocidos en el mundo, gracias a los testimonios y archivos que se han divulgado, algunos incluso por parte del gobierno de Pekín. Sin embargo, el mundo desconocía lo que ocurrió en el Tíbet hasta la publicación de Memoria prohibida, el libro que ha recopilado Tsering Woeser, con las imágenes que le legó su padre.

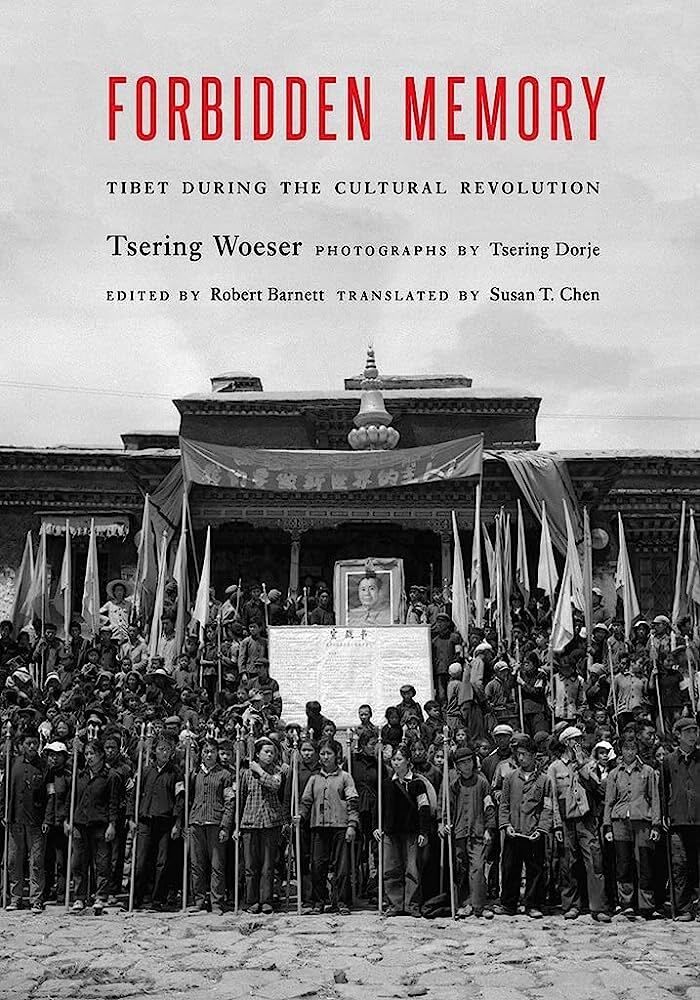

El libro, que presenta 300 fotografías inéditas y que revelan la violencia de la Revolución Cultural en Tíbet por primera vez, se publicó inicialmente en Taiwán en 2006 con el título Masacre -como llaman los tibetanos a los años de la Revolución Cultural- sin gran repercusión internacional.

Hoy en día, este valioso archivo histórico ha llegado a un público más amplio con la publicación en 2020 de su edición en inglés [por Potomac Books, editorial de la Universidad de Nebraska en Estados Unidos], bajo el título Memoria Prohibida: El Tíbet durante la Revolución Cultural.

Por momentos, el lector puede olvidar que las excepcionales imágenes de este libro – que lamentablemente aún no está traducido al español – fueron tomadas por un oficial del Ejército Popular de Liberación. Ni siquiera su hija sabe a ciencia cierta del propósito de su padre: “Es probable que el gobierno le diera permiso, convencido de que utilizaría las fotos con fines propagandísticos.”

Woeser fue educada en el sistema chino, ella escribe en chino mandarín, cursó la totalidad de sus estudios en regiones del interior del país. Al terminar su formación universitaria, trabajó como editora para revistas literarias oficiales, todo esto, antes de tropezar con las fotos que le dejó su progenitor.

Esta azarosa publicación marcó el inicio para ella y su marido -el también escritor Wang Lixiong, que la ayudó en su investigación- de una vida precaria y turbulenta en Pekín, donde viven bajo constante vigilancia policial.

“Hoy en día, la memoria ya no puede ocultarse... y en este sentido Woeser ocupa una posición única como cronista de la memoria tibetana moderna. Su blog y sus escritos se han convertido en la voz del Tíbet”, afirma Tsering Shakya, autor y profesor del Instituto de Investigación sobre Asia de la Universidad de Columbia Británica y expresidente de la Asociación Internacional de Estudios Tibetanos.

Tsering Shakya, afirma que el valor del libro reside no sólo en su poder testimonial, sino también en su capacidad para preservar la memoria histórica.

El impresionante trabajo plasmado en este libro de 400 páginas, consta de cinco capítulos estructurados en torno a fotografías comentadas con análisis de las personas, acontecimientos y lugares que aparecen en ellas.

Algunas de las fotos más impactantes son probablemente las que ilustran la destrucción del patrimonio cultural tibetano. En el capítulo titulado El saqueo del templo de Jokhang, Woeser escribe: “Jokhang no es un monasterio. Es la casa donde se reúnen todas las deidades, como suelen decir los tibetanos”. Unas páginas más adelante, vemos a los Guardias Rojos marchando por las calles de Lhasa, capital de la región autónoma, y posando con un retrato de Mao Tse-tung, delante del templo más sagrado del Tíbet.

Otras tristes imágenes muestran la quema de manuscritos budistas medievales, algunos modernos, otros antiguos, perdidos para siempre; la destrucción de estupas y monasterios, y a los Guardias Rojos prendiendo fuego a objetos y escritos pertenecientes al Jokhang.

El templo, situado en el centro de Lhasa, ha sido posteriormente reconstruido, pero la mayoría de sus estatuas y elementos arquitectónicos originales se han perdido.

Otro elemento del libro, quizás el más cruento, retrata la humillación pública de monjes, aristócratas y miembros de la élite del antiguo régimen tibetano. Se les hacía desfilar ante el público, vestidos como bufones, llevando sombreros en la cabeza con inscripciones que los calificaban de “demonios” y “enemigos del pueblo”, mientras se incitaba a la multitud a escupirles y tirarles piedras.

Como parte de su investigación, Woeser recorre las vidas de muchos de los protagonistas de las purgas grabadas por la cámara de su padre. En su libro, la escritora tibetana señala que muchos de ellos fueron asesinados, otros se suicidaron y algunos acabaron en prisión.

Cabe subrayar que la región tibetana, o lo que hoy se denomina la Región Autónoma del Tíbet, fue oficialmente ocupada y conquistada por la República Popular China en 1950.

El Dalai Lama, líder espiritual supremo del Tíbet, huyó de China en marzo de 1959, cruzando la frontera con la India, tras un épico viaje de 15 días a pie y a caballo a través de las montañas del Himalaya. Se calcula que alrededor de 100.000 tibetanos se unieron posteriormente al éxodo iniciado por su líder espiritual.

En otras palabras, al comienzo de la Revolución Cultural, tras más de 15 años de ocupación, los habitantes de Lhasa, la capital de la región autónoma, habían aprendido a convivir con el régimen, o al menos muchos de ellos habían llegado a resignarse ante el gobierno chino y sus políticas.

En años anteriores, a menudo se pedía a los tibetanos que firmaran documentos condenando al Dalai Lama y apoyando la toma del poder por parte de China. Muchos de los que se oponían al PCCh habían huido a la India varios años antes. Lo que muchos de los que se quedaron no pronosticaban era que, a pesar de sus firmas y de su aparente “colaboración” con el régimen, la Revolución Cultural se cebaría también con ellos, señala Tsering Woeser en las notas que acompañan a las desgarradoras imágenes.

Según la investigación que acompaña el libro, los Guardias Rojos que cometieron atrocidades en el Tíbet durante este periodo no eran todos chinos; de hecho, un gran contingente estaba formado por tibetanos reclutados para unirse a las filas de los rebeldes.

“Muchos actuaron por miedo o no vieron otra solución que unirse al movimiento para evitar convertirse en víctimas”, dice Tsering Woeser en una entrevista para este artículo.

“Muchos antiguos guardias rojos mostraron gran remordimiento y dolor por haber participado en la destrucción y la violencia contra su propio pueblo”, indica la escritora.

Woeser concluye que algunos creían que Mao era una nueva deidad, el maoísmo una nueva religión, y que no siempre comprendían las enseñanzas transmitidas por las autoridades locales del PCCh.

Los relatos publicados sobre lo acontecido durante este periodo en las regiones de minorías étnicas, especialmente en el Tíbet, son escasos o inexistentes, ya que muchos documentos han sido destruidos o se guardan bajo llave en archivos inaccesibles del PCCh.

Nadie pensó que el padre, miembro del Ejército Popular de Liberación, conservaría estos negativos y los dejaría como legado a su hija, como un mensaje oculto que transmitía las atrocidades cometidas contra su pueblo.

Gracias al trabajo de Tsering Woeser, que encontró, investigó y publicó estos cientos de fotografías que documentan uno de los momentos más infames de la historia tibetana, ahora podemos conocer y recordar este trágico periodo, excluido de los anales de la historia oficial de China.

A diferencia de muchos países, que han creado Comisiones de la Verdad para esclarecer sucesos traumáticos, China sigue siendo hasta hoy sumamente hermética en lo que respecta a la Revolución Cultural y otros eventos trágicos de su historia reciente.

Al más puro estilo orwelliano, el gobierno de Pekín desalienta sistemáticamente los intentos dentro del país de examinar críticamente la versión oficial de la historia.

Una de las “áreas prohibidas” ha sido, y sigue siendo la “Revolución Cultural”. Si bien es cierto que a fines de la década de 1970 y a principios de los años 80, se fomentaron relatos negativos, fue a condición de que las críticas se dirigieran contra la Banda de los Cuatro y no contra Mao.

La versión oficial reconoce que ese periodo fue sangriento y caótico, pero dan pocos detalles de lo que ocurrió, sobre todo en lo que se refiere al costo humano, los asesinatos y otros desmanes. Los museos estatales y los libros de texto escolares a menudo no mencionan los sucesos en absoluto.

La razón es obvia: cualquier intento de revisar la narrativa oficial podría socavar los fundamentos históricos y la legitimidad del Partido Comunista.

Es en este contexto, la obra de Tsering Woeser, que es desgarradora y reveladora, se presenta como una valiosa reflexión personal y literaria sobre la naturaleza de la memoria, la violencia y la responsabilidad intelectual, proporcionando una visión íntima de la condición de un pueblo cuya historia sigue censurada en la China actual.

A pesar de los numerosos riesgos, hay muchas personas en China que se dedican a conservar fotos, testimonios, entrevistas, a editar revistas clandestinas y realizar el trabajo de documentación que el gobierno chino ha prohibido hacer a la mayoría de los historiadores del país.

Estos “cronistas independientes” han encontrado su espacio, no en la esfera pública, ni en la privada, sino en el ámbito secreto.

Publicar su trabajo equivale a exponerse a una constante vigilancia policial, a la cárcel, y en muchos casos, a una vida de gran precariedad.

Tsering Woeser dice ser consciente de estos peligros, pero afirma estar dispuesta a correr el riesgo.

Para los cronistas independientes de China, documentar la historia es la única forma de garantizar que estas tragedias no se olviden, no queden impunes y no se repitan.

Isolda Morillo es periodista, escritora e investigadora especializada en la China contemporánea y colaboradora de Análisis Sínico en www.cadal.org