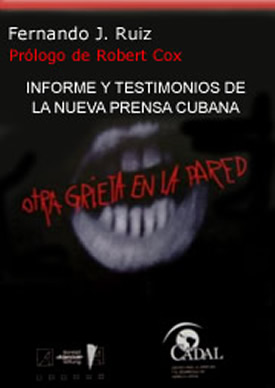

Libros

03-08-2003

03-08-2003Otra grieta en la pared

Prólogo de Robert Cox

Es en este momento, en el año 2003, cuando las mentiras abundan, cuando es difícil saber dónde y quién tiene la verdad, que este libro debe ser leído. Es un documento sincero, escrito por un periodista que siempre ha querido buscar la verdad. Un periodista sin ceguera ideológica que expone la verdad como él la vio.

Cuando escuché por la BBC que un periodista argentino había sido detenido y después expulsado de Cuba porque estaba entrevistando a los periodistas independientes de la isla, pensé en una experiencia similar que tuve hace casi trece años. No me di cuenta en ese momento que el nombre del periodista arrestado era Fernando Ruiz, cuyo trabajo sobre el secuestro de Jacobo Timerman ya me había impresionado. Y cuando, por casualidad, encontré su relato en Internet, decidí felicitarlo por e-mail. De este encuentro electrónico surgió la invitación de Fernando para que me encargara de escribir el prólogo a este libro.

Con su crónica tan vivaz, Fernando me ha dado la oportunidad de revisitar Cuba y conocer gente maravillosa. Antes, por mi trabajo para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), me había relacionado con los periodistas independientes cubanos a través de sus escritos y había hablado varias veces por teléfono con Raúl Rivero, el más conocido entre los miembros de la prensa libre de la isla, por ser el vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP.

Desafortunadamente, después de mi estadía de doce días en La Habana, en septiembre de 1990, mi nombre ha estado en la lista negra del régimen de Castro. Soy persona no grata en Cuba. En aquella oportunidad, fui como delegado de la Liga Internacional de Derechos Humanos de Nueva York para representarla en una conferencia de las Naciones Unidas. Como el régimen de Castro quería tener el prestigio de ser anfitrión de la ONU, aseguró la entrada de todos los representantes de las instituciones adheridas al organismo internacional. Tuve que llegar sin visa –me lo postergaban continuamente–, y conseguí entrar a pesar de mucha resistencia por parte de los funcionarios castristas.

Desafortunadamente, después de mi estadía de doce días en La Habana, en septiembre de 1990, mi nombre ha estado en la lista negra del régimen de Castro. Soy persona no grata en Cuba. En aquella oportunidad, fui como delegado de la Liga Internacional de Derechos Humanos de Nueva York para representarla en una conferencia de las Naciones Unidas. Como el régimen de Castro quería tener el prestigio de ser anfitrión de la ONU, aseguró la entrada de todos los representantes de las instituciones adheridas al organismo internacional. Tuve que llegar sin visa –me lo postergaban continuamente–, y conseguí entrar a pesar de mucha resistencia por parte de los funcionarios castristas.

Mi interés por la situación en Cuba había comenzado con mi arribo a la Argentina, en 1959, cuando Fidel Castro estaba todavía en la Sierra Maestra.

Me recuerdo diagramando la primera página del Buenos Aires Herald el día de la llegada de los barbudos a La Habana. Celebré la victoria sobre Batista como un triunfo para la democracia en toda América Latina. ¡Que desilusión! El resultado de la revolución de Castro ha dado una vuelta de 360 grados para finalizar en otra dictadura que ni siquiera permite un rasgo de democracia.

Creo que una de las razones que le permite a Castro seguir reprimiendo al pueblo cubano es consecuencia de lo que yo llamo “ceguera ideológica”. Esta enfermedad mental hace que los seres humanos puedan ignorar aquello que no quieren ver.

Encontré las consecuencias horrendas de la ceguera ideológica en la Argentina durante la dictadura militar –llamada Proceso–, entre 1976 y 1983, cuando la gran mayoría del pueblo argentino rehusó ver lo que estaba frente a su vista y no protestó contra la política de asesinatos clandestinos, acompañados rutinariamente de tortura. Estos crímenes fueron adoptados por los militares en respuesta a una sublevación guerrillera y terrorista.

Recuerdo un ejemplo absurdo pero veraz de ceguera ideológica.

Un empresario argentino radicado hacía algunas décadas en Nueva York me vino a ver al Buenos Aires Herald. Él sabía de la campaña publicitaria del gobierno militar en el extranjero que contestaba una supuesta conspiración anti-argentina organizada por entidades internacionales de derechos humanos.

Este señor me dijo que había venido a Buenos Aires para descubrir la verdad y expresó su preocupación por algunos reportajes publicados en el Buenos Aires Herald sobre la desaparición de personas detenidas por grupos armados, aparentemente bajo órdenes del gobierno militar. Estaba particularmente molesto por los informes sobre las madres de Plaza de Mayo y sus marchas frente a la Casa Rosada para pedir información sobre sus hijos desparecidos.

El propósito de constatar estos hechos lo había llevado hasta la Plaza de Mayo para ver por sí mismo si era verdad. Allí, un policía le dijo que las “madres” no existían y que las informes de desapariciones eran propaganda anti-argentina de simpatizantes del comunismo. En consecuencia, me expuso sus quejas y se mostró disgustado por las supuestas mentiras publicadas en el Herald. Yo le expliqué la situación real y le aseguré que las madres de Plaza de Mayo sí existían y que nosotros, en el periódico, éramos muy cuidadosos y publicábamos sólo lo que sabíamos que era verdad. Rehusó creerme porque no cabía en su ideología preconcebida. Él quería creer que el lema de la propaganda del gobierno –“los argentinos somos derechos y humanos”– era correcto. Y esto era lo que él quería creer, a pesar de toda la evidencia contraria.

Recordé a este visitante conservador catorce años después, cuando tuve un encuentro casual con un médico argentino en el lugar donde se desarrollaba la conferencia de las Naciones Unidas, en La Habana. Otra vez estuve frente a un caso de ceguera ideológica, pero en esta ocasión desde la izquierda del espectro político. Me sentía muy feliz de verlo porque, cuando dejé la Argentina, él estaba aún en la cárcel y nunca llegué a conocerlo personalmente. Pero sí conocí muy bien a su madre porque ella me había informado sobre el secuestro de su hijo y su temporaria desaparición en manos de los militares. En ese momento, yo escribí una serie de notas y editoriales insistiendo en que el gobierno debía actuar dentro de la ley. Nuestra campaña tuvo éxito. El gobierno le cambió su status de desaparecido a detenido. La madre estaba convencida de que el Buenos Aires Herald había salvado la vida de su hijo.

Sentí admiración por el médico, un idealista del socialismo. Aunque él estaba amenazado por las fuerzas militares, quienes lo ficharon como revolucionario maoísta, siguió operando una clínica gratuita para la gente pobre en una de las peores villas miserias en la provincia de Buenos Aires. Al encontrarlo en la capital cubana, esperaba que él viera la similitud

entre el régimen de Castro y la dictadura militar argentina. Fue entonces cuando le pedí su ayuda para persuadir al gobierno de la isla de otorgar visas a varios chicos cubanos que querían reunirse con sus padres exiliados. (Eran situaciones parecidas al caso de Elian González, pero al revés.) Le dije que estaba en Cuba como delegado de la Liga Internacional de Derechos Humanos y traté de despertar su simpatía por los disidentes cubanos que había conocido. Además, le expliqué que en ese momento la Liga estaba

tratando de persuadir al régimen de Castro para que diera personería legal a los grupos cubanos de derechos humanos.

Otra desilusión. El médico no pudo encontrar nada malo en Cuba que no fuera consecuencia de la política de los Estados Unidos. Su ceguera ideológica le impidió ver el aparato del Estado policial ejerciendo el control de todo en Cuba. Al no ver lo que realmente estaba ocurriendo en la isla, pudo disfrutar y saborear sin reparo de la excelente comida servida a sus huéspedes extranjeros por el gobierno. Fue en este año, 1990, cuando se acabó la ayuda de la Unión Soviética. No hubo remesas de dólares. El hambre reinaba para la mayoría de los cubanos. Sin embargo, para nosotros, los huéspedes, las mesas estaban llenas de exquisiteces y manjares.

A partir de mi salida de la Argentina, en diciembre de 1979, cuando las vidas de mi mujer y cinco chicos estaban en peligro después de una amenaza de muerte dirigida a mi hijo de 11 años, he dedicado una gran parte de mi esfuerzo a la defensa de los derechos humanos y, en particular, a la defensa de la libertad de expresión, el más básico de todos los derechos. En mi trabajo para la Sociedad Interamericana de Prensa, dos veces como presidente de la Comisión de Libertad de Prensa y como presidente de la Sociedad entre 2001 y 2002, he encontrado más similitudes que diferencias entre gobiernos de la derecha llamados autoritarios y regímenes totalitarios de la izquierda. Cuando estuve en Cuba, reconocí las mismas técnicas de las fuerzas de represión en contra de los disidentes que en el Chile de Pinochet o en la Argentina de Videla.

Pero hay una enorme diferencia de percepción. Los horrores cometidos bajo Pinochet y Videla son universalmente reconocidos y condenados. Pero la dictadura de cuarenta y cuatro años es celebrada y Fidel Castro puede deleitarse con la admiración recibida en Buenos Aires durante su estadía en ocasión de la asunción del presidente argentino Néstor Kirchner. Muchas veces me he preguntado por qué Castro no es abominado como lo es Pinochet, teniendo, en mi opinión, muchísimo en común. Aun aquellos que impulsan la causa de los derechos humanos y se identifican con estas ideas ven al régimen castrista desde una perspectiva distinta, desde otro punto de vista.

Al volver de Cuba, escribí un artículo para la revista Index on Censorship, a pedido del entonces editor Andrew Graham-Yooll. Él me comentó que miembros del personal habían manifestado que estaban molestos y sorprendidos porque yo había señalado similitudes entre los métodos usados por el gobierno cubano y la dictadura militar argentina.

Hubiesen querido censurar el artículo. Yo había escrito: “Nada de lo que sucedió me había molestado mucho. (Ya había sido objeto de hostigamiento por parte de la policía argentina durante la dictadura. No se podía atemorizar a alguien que había pasado esos años en la Argentina.) Pero, me preguntaba, ¿podía conformarme con la única ‘supuesta’ diferencia: el autoritarismo militar argentino y el totalitarismo castrista? ¿Es que nadie es torturado o asesinado (aunque sí ejecutado) en la Cuba totalitaria? ¿Pero, cómo es posible que se sepa la verdad en un país donde no hay libertad de prensa, ni libertad de expresión y solamente el temor es la mortaja que cubre al país?”

La ceguera ideológica puede afectar aun a la gente más sensata, a la que uno menos puede imaginar. En 1980, fui un visiting scholar en el Woodrow Wilson Center, en Washington, DC. Durante ese período, hubo otro fellow también exiliado: Heberto Padilla, novelista y poeta cubano, quien había caído en desgracia por no haber seguido la línea impuesta por el partido del régimen castrista. Una protesta internacional organizada por intelectuales de izquierda convenció a Castro de que lo dejara en libertad. No fue sorprendente que la comunidad cubana en exilio lo adoptara. Al salir de la cárcel, fue cortejado por la junta militar de la Argentina. En ese entonces, Padilla pensaba que no se podía comparar la represión cubana con la de la Argentina. No comprendía por qué el mundo internacional clamaba en contra de los métodos usados por el régimen militar argentino.

Por otra parte, los valientes disidentes cubanos han sufrido por la poca intervención (intervención a regañadientes) de los grupos de izquierda para condenar los abusos de los derechos humanos en Cuba.

Fernando Ruiz nos cuenta sobre el periodista exiliado Juan Arcocha, quien acompañó a Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir cuando éstos fueron a visitar Cuba después de la revolución. Pasado el tiempo, el periodista pidió a esta famosa pareja que volviera a la isla otra vez para entender lo que había sucedido en Cuba años después. A lo que ellos se rehusaron, porque no querían enfrentarse con la realidad. Prefirieron “el recuerdo de la luna de miel de la revolución”.

De esta manera, con estas anécdotas, Fernando Ruiz nos muestra de qué modo personajes como Sartre o Beauvoir han evitado cumplir con la obligación de decir la verdad. Ruiz ha podido recopilar las historias de gente maravillosa que se expone personalmente para luchar contra un sistema cruel, en un régimen donde la mentira y la delación ocurren a diario.

Al leer el libro, me vuelvo a preguntar, ¿hasta cuándo seguirá la represión? Al enterarme que Fernando Ruiz había sido arrestado por su encuentro con disidentes, me sorprendí. Pensé que era una reacción burda y absurda. Este acto obligaba al mundo a volver sus ojos otra vez hacia Cuba.

Recordé lo que había escrito hace catorce años: “Aunque hay represión en Cuba, hay indicios de movimientos hacia la libertad”. Pero también, como a Fernando Ruiz, toda la información que había recolectado en Cuba me fue sustraída antes de mi partida.

Es en este momento, en el año 2003, cuando las mentiras abundan, cuando es difícil saber dónde y quién tiene la verdad, que este libro debe ser leído. Es un documento sincero, escrito por un periodista que siempre ha querido buscar la verdad. Un periodista sin ceguera ideológica que expone la verdad como él la vio.

Robert Cox

Robert CoxEs un periodista británico que se desempeñó como editor del periódico Buenos Aires Herald, destinado a la comunidad británica en la Argentina. Cox se destacó por su valor frente a la dictadura militar que entre 1976 y 1983 impuso un régimen de terrorismo de Estado en ese país. Él mismo fue detenido ilegalmente y debió abandonar Argentina en 1979 ante la inminencia de su desaparición. Radicado en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, llegó a ser subdirector del periódico Daily News and Courier, medio principal del grupo propietario del Buenos Aires Herald. En 2005 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo distinguió por su valor como periodista durante la dictadura militar. Fue distinguido con la Orden del Imperio Británico y el Premio María Moors Cabot.

Robert CoxEs un periodista británico que se desempeñó como editor del periódico Buenos Aires Herald, destinado a la comunidad británica en la Argentina. Cox se destacó por su valor frente a la dictadura militar que entre 1976 y 1983 impuso un régimen de terrorismo de Estado en ese país. Él mismo fue detenido ilegalmente y debió abandonar Argentina en 1979 ante la inminencia de su desaparición. Radicado en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, llegó a ser subdirector del periódico Daily News and Courier, medio principal del grupo propietario del Buenos Aires Herald. En 2005 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo distinguió por su valor como periodista durante la dictadura militar. Fue distinguido con la Orden del Imperio Británico y el Premio María Moors Cabot.

Cuando escuché por la BBC que un periodista argentino había sido detenido y después expulsado de Cuba porque estaba entrevistando a los periodistas independientes de la isla, pensé en una experiencia similar que tuve hace casi trece años. No me di cuenta en ese momento que el nombre del periodista arrestado era Fernando Ruiz, cuyo trabajo sobre el secuestro de Jacobo Timerman ya me había impresionado. Y cuando, por casualidad, encontré su relato en Internet, decidí felicitarlo por e-mail. De este encuentro electrónico surgió la invitación de Fernando para que me encargara de escribir el prólogo a este libro.

Con su crónica tan vivaz, Fernando me ha dado la oportunidad de revisitar Cuba y conocer gente maravillosa. Antes, por mi trabajo para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), me había relacionado con los periodistas independientes cubanos a través de sus escritos y había hablado varias veces por teléfono con Raúl Rivero, el más conocido entre los miembros de la prensa libre de la isla, por ser el vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP.

Desafortunadamente, después de mi estadía de doce días en La Habana, en septiembre de 1990, mi nombre ha estado en la lista negra del régimen de Castro. Soy persona no grata en Cuba. En aquella oportunidad, fui como delegado de la Liga Internacional de Derechos Humanos de Nueva York para representarla en una conferencia de las Naciones Unidas. Como el régimen de Castro quería tener el prestigio de ser anfitrión de la ONU, aseguró la entrada de todos los representantes de las instituciones adheridas al organismo internacional. Tuve que llegar sin visa –me lo postergaban continuamente–, y conseguí entrar a pesar de mucha resistencia por parte de los funcionarios castristas.

Desafortunadamente, después de mi estadía de doce días en La Habana, en septiembre de 1990, mi nombre ha estado en la lista negra del régimen de Castro. Soy persona no grata en Cuba. En aquella oportunidad, fui como delegado de la Liga Internacional de Derechos Humanos de Nueva York para representarla en una conferencia de las Naciones Unidas. Como el régimen de Castro quería tener el prestigio de ser anfitrión de la ONU, aseguró la entrada de todos los representantes de las instituciones adheridas al organismo internacional. Tuve que llegar sin visa –me lo postergaban continuamente–, y conseguí entrar a pesar de mucha resistencia por parte de los funcionarios castristas.

Mi interés por la situación en Cuba había comenzado con mi arribo a la Argentina, en 1959, cuando Fidel Castro estaba todavía en la Sierra Maestra.

Me recuerdo diagramando la primera página del Buenos Aires Herald el día de la llegada de los barbudos a La Habana. Celebré la victoria sobre Batista como un triunfo para la democracia en toda América Latina. ¡Que desilusión! El resultado de la revolución de Castro ha dado una vuelta de 360 grados para finalizar en otra dictadura que ni siquiera permite un rasgo de democracia.

Creo que una de las razones que le permite a Castro seguir reprimiendo al pueblo cubano es consecuencia de lo que yo llamo “ceguera ideológica”. Esta enfermedad mental hace que los seres humanos puedan ignorar aquello que no quieren ver.

Encontré las consecuencias horrendas de la ceguera ideológica en la Argentina durante la dictadura militar –llamada Proceso–, entre 1976 y 1983, cuando la gran mayoría del pueblo argentino rehusó ver lo que estaba frente a su vista y no protestó contra la política de asesinatos clandestinos, acompañados rutinariamente de tortura. Estos crímenes fueron adoptados por los militares en respuesta a una sublevación guerrillera y terrorista.

Recuerdo un ejemplo absurdo pero veraz de ceguera ideológica.

Un empresario argentino radicado hacía algunas décadas en Nueva York me vino a ver al Buenos Aires Herald. Él sabía de la campaña publicitaria del gobierno militar en el extranjero que contestaba una supuesta conspiración anti-argentina organizada por entidades internacionales de derechos humanos.

Este señor me dijo que había venido a Buenos Aires para descubrir la verdad y expresó su preocupación por algunos reportajes publicados en el Buenos Aires Herald sobre la desaparición de personas detenidas por grupos armados, aparentemente bajo órdenes del gobierno militar. Estaba particularmente molesto por los informes sobre las madres de Plaza de Mayo y sus marchas frente a la Casa Rosada para pedir información sobre sus hijos desparecidos.

El propósito de constatar estos hechos lo había llevado hasta la Plaza de Mayo para ver por sí mismo si era verdad. Allí, un policía le dijo que las “madres” no existían y que las informes de desapariciones eran propaganda anti-argentina de simpatizantes del comunismo. En consecuencia, me expuso sus quejas y se mostró disgustado por las supuestas mentiras publicadas en el Herald. Yo le expliqué la situación real y le aseguré que las madres de Plaza de Mayo sí existían y que nosotros, en el periódico, éramos muy cuidadosos y publicábamos sólo lo que sabíamos que era verdad. Rehusó creerme porque no cabía en su ideología preconcebida. Él quería creer que el lema de la propaganda del gobierno –“los argentinos somos derechos y humanos”– era correcto. Y esto era lo que él quería creer, a pesar de toda la evidencia contraria.

Recordé a este visitante conservador catorce años después, cuando tuve un encuentro casual con un médico argentino en el lugar donde se desarrollaba la conferencia de las Naciones Unidas, en La Habana. Otra vez estuve frente a un caso de ceguera ideológica, pero en esta ocasión desde la izquierda del espectro político. Me sentía muy feliz de verlo porque, cuando dejé la Argentina, él estaba aún en la cárcel y nunca llegué a conocerlo personalmente. Pero sí conocí muy bien a su madre porque ella me había informado sobre el secuestro de su hijo y su temporaria desaparición en manos de los militares. En ese momento, yo escribí una serie de notas y editoriales insistiendo en que el gobierno debía actuar dentro de la ley. Nuestra campaña tuvo éxito. El gobierno le cambió su status de desaparecido a detenido. La madre estaba convencida de que el Buenos Aires Herald había salvado la vida de su hijo.

Sentí admiración por el médico, un idealista del socialismo. Aunque él estaba amenazado por las fuerzas militares, quienes lo ficharon como revolucionario maoísta, siguió operando una clínica gratuita para la gente pobre en una de las peores villas miserias en la provincia de Buenos Aires. Al encontrarlo en la capital cubana, esperaba que él viera la similitud

entre el régimen de Castro y la dictadura militar argentina. Fue entonces cuando le pedí su ayuda para persuadir al gobierno de la isla de otorgar visas a varios chicos cubanos que querían reunirse con sus padres exiliados. (Eran situaciones parecidas al caso de Elian González, pero al revés.) Le dije que estaba en Cuba como delegado de la Liga Internacional de Derechos Humanos y traté de despertar su simpatía por los disidentes cubanos que había conocido. Además, le expliqué que en ese momento la Liga estaba

tratando de persuadir al régimen de Castro para que diera personería legal a los grupos cubanos de derechos humanos.

Otra desilusión. El médico no pudo encontrar nada malo en Cuba que no fuera consecuencia de la política de los Estados Unidos. Su ceguera ideológica le impidió ver el aparato del Estado policial ejerciendo el control de todo en Cuba. Al no ver lo que realmente estaba ocurriendo en la isla, pudo disfrutar y saborear sin reparo de la excelente comida servida a sus huéspedes extranjeros por el gobierno. Fue en este año, 1990, cuando se acabó la ayuda de la Unión Soviética. No hubo remesas de dólares. El hambre reinaba para la mayoría de los cubanos. Sin embargo, para nosotros, los huéspedes, las mesas estaban llenas de exquisiteces y manjares.

A partir de mi salida de la Argentina, en diciembre de 1979, cuando las vidas de mi mujer y cinco chicos estaban en peligro después de una amenaza de muerte dirigida a mi hijo de 11 años, he dedicado una gran parte de mi esfuerzo a la defensa de los derechos humanos y, en particular, a la defensa de la libertad de expresión, el más básico de todos los derechos. En mi trabajo para la Sociedad Interamericana de Prensa, dos veces como presidente de la Comisión de Libertad de Prensa y como presidente de la Sociedad entre 2001 y 2002, he encontrado más similitudes que diferencias entre gobiernos de la derecha llamados autoritarios y regímenes totalitarios de la izquierda. Cuando estuve en Cuba, reconocí las mismas técnicas de las fuerzas de represión en contra de los disidentes que en el Chile de Pinochet o en la Argentina de Videla.

Pero hay una enorme diferencia de percepción. Los horrores cometidos bajo Pinochet y Videla son universalmente reconocidos y condenados. Pero la dictadura de cuarenta y cuatro años es celebrada y Fidel Castro puede deleitarse con la admiración recibida en Buenos Aires durante su estadía en ocasión de la asunción del presidente argentino Néstor Kirchner. Muchas veces me he preguntado por qué Castro no es abominado como lo es Pinochet, teniendo, en mi opinión, muchísimo en común. Aun aquellos que impulsan la causa de los derechos humanos y se identifican con estas ideas ven al régimen castrista desde una perspectiva distinta, desde otro punto de vista.

Al volver de Cuba, escribí un artículo para la revista Index on Censorship, a pedido del entonces editor Andrew Graham-Yooll. Él me comentó que miembros del personal habían manifestado que estaban molestos y sorprendidos porque yo había señalado similitudes entre los métodos usados por el gobierno cubano y la dictadura militar argentina.

Hubiesen querido censurar el artículo. Yo había escrito: “Nada de lo que sucedió me había molestado mucho. (Ya había sido objeto de hostigamiento por parte de la policía argentina durante la dictadura. No se podía atemorizar a alguien que había pasado esos años en la Argentina.) Pero, me preguntaba, ¿podía conformarme con la única ‘supuesta’ diferencia: el autoritarismo militar argentino y el totalitarismo castrista? ¿Es que nadie es torturado o asesinado (aunque sí ejecutado) en la Cuba totalitaria? ¿Pero, cómo es posible que se sepa la verdad en un país donde no hay libertad de prensa, ni libertad de expresión y solamente el temor es la mortaja que cubre al país?”

La ceguera ideológica puede afectar aun a la gente más sensata, a la que uno menos puede imaginar. En 1980, fui un visiting scholar en el Woodrow Wilson Center, en Washington, DC. Durante ese período, hubo otro fellow también exiliado: Heberto Padilla, novelista y poeta cubano, quien había caído en desgracia por no haber seguido la línea impuesta por el partido del régimen castrista. Una protesta internacional organizada por intelectuales de izquierda convenció a Castro de que lo dejara en libertad. No fue sorprendente que la comunidad cubana en exilio lo adoptara. Al salir de la cárcel, fue cortejado por la junta militar de la Argentina. En ese entonces, Padilla pensaba que no se podía comparar la represión cubana con la de la Argentina. No comprendía por qué el mundo internacional clamaba en contra de los métodos usados por el régimen militar argentino.

Por otra parte, los valientes disidentes cubanos han sufrido por la poca intervención (intervención a regañadientes) de los grupos de izquierda para condenar los abusos de los derechos humanos en Cuba.

Fernando Ruiz nos cuenta sobre el periodista exiliado Juan Arcocha, quien acompañó a Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir cuando éstos fueron a visitar Cuba después de la revolución. Pasado el tiempo, el periodista pidió a esta famosa pareja que volviera a la isla otra vez para entender lo que había sucedido en Cuba años después. A lo que ellos se rehusaron, porque no querían enfrentarse con la realidad. Prefirieron “el recuerdo de la luna de miel de la revolución”.

De esta manera, con estas anécdotas, Fernando Ruiz nos muestra de qué modo personajes como Sartre o Beauvoir han evitado cumplir con la obligación de decir la verdad. Ruiz ha podido recopilar las historias de gente maravillosa que se expone personalmente para luchar contra un sistema cruel, en un régimen donde la mentira y la delación ocurren a diario.

Al leer el libro, me vuelvo a preguntar, ¿hasta cuándo seguirá la represión? Al enterarme que Fernando Ruiz había sido arrestado por su encuentro con disidentes, me sorprendí. Pensé que era una reacción burda y absurda. Este acto obligaba al mundo a volver sus ojos otra vez hacia Cuba.

Recordé lo que había escrito hace catorce años: “Aunque hay represión en Cuba, hay indicios de movimientos hacia la libertad”. Pero también, como a Fernando Ruiz, toda la información que había recolectado en Cuba me fue sustraída antes de mi partida.

Es en este momento, en el año 2003, cuando las mentiras abundan, cuando es difícil saber dónde y quién tiene la verdad, que este libro debe ser leído. Es un documento sincero, escrito por un periodista que siempre ha querido buscar la verdad. Un periodista sin ceguera ideológica que expone la verdad como él la vio.

Robert Cox