Diálogo Latino Cubano

Promoción de la Apertura Política en Cuba

19-06-2024

19-06-2024El milagro de la protesta en Cuba

En el tiempo transcurrido desde el 11J, el régimen ha tenido una sola idea fija: evitar un nuevo 11J. Por eso ha reprimido y criminalizado implacablemente toda expresión de disenso, manteniendo a cientos de manifestantes y activistas entre rejas, condenando a decenas a largas penas de prisión y reescribiendo el Código Penal para codificar como delito todas y cada una de las tácticas de organización y movilización. Pero tiene un problema: va a ser muy difícil borrar la memoria de ese momento de pérdida del miedo y experiencia de poder colectivo.

Por Inés Pousadela

En los regímenes de control total el disenso no tiene cabida. En un régimen como el cubano, la ocurrencia de protestas masivas y persistentes es testimonio del resquebrajamiento de la lógica implacable de un sistema que durante décadas logró extirpar de raíz todo instinto rebelde, impidiéndole crecer y manifestarse.

Según el CIVICUS Monitor, una herramienta de monitoreo en línea, Cuba tiene espacio cívico cerrado. El espacio cívico – un espacio, tanto físico como virtual, estructurado por la vigencia efectiva de las libertades de asociación, de expresión y de reunión pacífica (o sea, de protesta) – es el espacio en que nace, crece y se mueve la sociedad civil. Es, casi literalmente, el oxígeno que respira.

Cuando el CIVICUS Monitor comenzó a funcionar en la década pasada, Cuba era el único país de América Latina con espacio cívico cerrado. Los dos que se le sumaron posteriormente, Nicaragua y Venezuela, fueron casos de cierre progresivo acompañando la autocratización del régimen político. El régimen cubano, en cambio, nació cerrado. Cuba carece de espacio cívico por diseño.

Libertad de asociación

El Estado cubano no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pese a haber sido reformada en 2019, su constitución sigue sin reconocer realmente la libertad de asociación. La redacción del capítulo 14 podría dar la impresión de que sí lo hace, ya que afirma que “el Estado reconoce y estimula a las organizaciones de masas y sociales, que agrupan en su seno a distintos sectores de la población [y] representan sus intereses específicos”. Acto seguido, sin embargo, especifica que tales organizaciones incorporan a la población “a las tareas de la edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista”. Y, finalmente, estipula que “la ley establece los principios generales en que estas organizaciones se fundamentan y reconoce el desempeño de las demás formas asociativas”.

El punto es que la Ley de Asociaciones, que regula el reconocimiento de las organizaciones que dicen tener “fines de interés social", permite al Ministerio de Justicia denegar a las organizaciones autorización para funcionar cuando estime que los fines no están claros o no son de interés social, o cuando “ya se haya registrado otra organización con objetivos o denominación idénticos o similares". En consecuencia, es muy difícil para las organizaciones conseguir personalidad jurídica.

Además, el artículo 5 de la Constitución de Cuba sigue designando a “el Partido Comunista de Cuba [PCC], único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo”, como “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”. En otras palabras, no se reconoce la pluralidad de partidos políticos. Toda organización y campaña de candidatos que se presenten al margen del PCC es ilegal.

El código del trabajo anterior a 2013 consagraba el mismo tipo de monopolio de representación de los trabajadores bajo la Central de Trabajadores de Cuba. Ahora ese monopolio legal ya no existe, pero en la práctica los sindicatos que representan al 90% de los trabajadores siguen organizados bajo esa central alineada con el PCC.

Es importante subrayar que el PCC es la “fuerza política dirigente superior” no solamente del Estado sino también de la sociedad. El partido es omnipresente y con sus organizaciones asociadas abarca todas las dimensiones de la vida de las personas. El artículo 6 de la Constitución de Cuba confiere estatus exclusivo a la Unión de Jóvenes Comunistas como el vehículo para la organización de la juventud. Toda forma de pertenencia y de lealtad que rivalice con la pertenencia y la lealtad al partido está fuera de cuestión. Eso explica que incluso los colectivos independientes de activismo comunitario y social que no son explícitamente políticos sean objeto de acoso. Las iglesias son igualmente problemáticas no solo porque son vehículos de la religión en tanto que “falsa conciencia”, sino también y sobre todo porque generan adhesiones fuertes de las que solo debería ser objeto el partido/Estado.

En la práctica, la sociedad civil ha crecido en Cuba a pesar de todo. Entre las organizaciones emergentes se cuentan las organizaciones confesionales, que han proliferado desde la reforma constitucional de 1992. Ésta reconceptualizó la ideología oficial, antes calificada de “atea”, como “laica”, consagrando la libertad religiosa.

Sin embargo, la mayoría de las organizaciones que están fuera de la órbita del Estado socialista no pueden obtener reconocimiento legal y, por lo tanto, contrariamente a lo que indican los estándares internacionales sobre libertad de asociación, son consideradas ilegales. No existen organizaciones autónomas de defensa de los derechos de las mujeres o las personas LGBTQI+ legalmente reconocidas. Las organizaciones que operan sin autorización enfrentan obstáculos, como la imposibilidad de abrir una cuenta bancaria, conseguir espacio de oficina o recibir fondos de la cooperación internacional. Son estigmatizadas, infiltradas, acosadas y amenazadas con el cierre. La pertenencia a organizaciones no reconocidas es un delito para el cual el nuevo Código Penal ha aumentado drásticamente las penas.

En suma, la libertad de asociación es incompatible con la naturaleza del régimen político de Cuba.

Libertad de expresión

La Constitución de Cuba dice garantizar el derecho a la información, la expresión y la libertad de los medios de comunicación. Sin embargo, prohíbe los medios de comunicación privados, creando un monopolio estatal. Los medios de comunicación independientes operan al margen de la ley y su trabajo se considera “propaganda enemiga”. Los y las periodistas independientes sufren acoso, interrogatorios, difamación en la prensa oficial, prohibición de viajar al extranjero y exilio forzoso.

En 2019 el gobierno cubano se hizo de una nueva herramienta para restringir la libertad de expresión: el decreto ley 370, cuyo objetivo declarado es sancionar quienes publiquen “noticias falsas” o que afecten la moral pública o el prestigio de Cuba. Se trata de disposiciones tan vagas y ambiguas que el gobierno puede utilizarlas a discreción para censurar opiniones críticas.

Además, el nuevo Código Penal introduce penas de prisión por criticar a funcionarios del Estado. Numerosos periodistas son sometidos a arresto domiciliario sin orden judicial. Agentes de seguridad les impiden salir de sus casas o los siguen a todas partes. Decenas de periodistas han tenido que exiliarse. También se ha impedido la entrada al país de periodistas extranjeros críticos del régimen. La represión se ha extendido a las personas usuarias de redes sociales, incluso cuando las usan simplemente para hablar de sus problemas cotidianos – problemas que, según el régimen, no existen en Cuba.

Las disposiciones de la Constitución de Cuba en materia de libertad de expresión borran con el codo lo que escriben con la mano. Dicen, por ejemplo, que “se promueve la libertad de creación artística en todas sus formas de expresión”, pero enseguida especifican que solo lo hacen si dicha expresión es “conforme a los principios humanistas en que se sustenta la política cultural del Estado y los valores de la sociedad socialista”. En otras palabras, existe el derecho a decir lo que uno quiera, siempre y cuando lo que uno quiera decir coincida con la línea oficial.

Dicho de otro modo: la libertad de expresión es incompatible con la naturaleza del régimen político de Cuba.

En la práctica, igual que ocurre con el ejercicio de hecho del derecho humano a la libertad de asociación, las expresiones críticas han buscado rendijas para manifestarse y, como ocurre con las protestas, la irrupción de nuevas tecnologías, y específicamente el acceso a internet mediante telefonía celular, ha ayudado bastante. Más bien, como veremos, ha producido un cambio de época.

Libertad de reunión

De más está decir que la libertad de reunión es incompatible con la naturaleza del régimen político de Cuba.

El artículo 56 de la Constitución de Cuba dice que el Estado reconoce “derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos”, siempre y cuando “se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”. Pero, por definición, no puede ser lícita ninguna reunión pública convocada por una organización cuya existencia es ilegal.

El 1º de diciembre de 2022 entró en vigor un nuevo Código Penal que tipifica como delitos todas las tácticas de protesta o formas de acción o expresión utilizadas por la oposición política, la sociedad civil y el periodismo independiente. Mantuvo figuras como las de “desacato”, “desorden público” y “resistencia”, con las que el régimen ha reprimido el disenso durante décadas, e incrementó las penas. ¿Por qué, después de tantos años, reescribir un Código Penal que tan buenos servicios prestó durante tanto tiempo? Pues porque el 11 de julio de 2021 ocurrió algo que no debía y que no podía ocurrir en Cuba.

En Cuba existe un sistema de control social muy eficiente diseñado para que el disenso no pueda expresarse. Un sistema panóptico, basado en la vigilancia y la delación recíprocas, donde siempre puede haber alguien que nos esté observando y nos puede (o, más bien, debe) reportar. Todas las personas deben actuar en todo momento como si alguien las estuviera mirando.

En ese marco, las protestas son prácticamente una imposibilidad lógica. El partido/Estado encarna al pueblo – el Estado no es del pueblo en el sentido de que debe representarlo, sino que el Estado es el pueblo – a la manera hobbesiana, cuestionar al Estado es incurrir en autocontradicción.

Según la lógica del sistema – un sistema que funcionó demasiado bien durante demasiado tiempo –, las protestas no podían ocurrir. La figura legal de la “peligrosidad predelictiva”, más propia de la ciencia ficción que de la ciencia política, permitía efectuar detenciones con anticipación a potenciales acciones de protesta, en previsión de los delitos políticos que los disidentes podrían llegar a cometer.

La irrupción de un milagro

Es por eso que las protestas del 11 J, masivas y políticas, con un trasfondo de cuestionamiento del régimen, fueron lo que Hannah Arendt llamaría un milagro: la ocurrencia de un acontecimiento infinitamente improbable. Hizo falta algo muy difícil en un régimen con el nivel de represión del régimen cubano: que una cantidad importante de gente perdiera el miedo, que hiciera lo impensable y corriera la frontera de lo posible.

Mucha gente protestó por la simple razón de que se dio cuenta de que podía hacerlo. Lo que marcó la diferencia con intentos anteriores de iniciar protestas masivas fue la novedosa penetración de la telefonía móvil y las redes sociales: la internet móvil recién había llegado a Cuba en 2018, y WhatsApp rápidamente se había convertido en el medio de comunicación más utilizado.

Si bien en años anteriores se había producido un aumento constante de las protestas en pequeña escala, la mayoría de ellas habían sido reactivas, no planificadas; estallaban en barriadas populares, a menudo porque gente que esperaba en fila empezaba a quejarse por la larga espera, o porque ya no quedaba nada cuando finalmente llegaba su turno. Ahora la gente tenía en sus manos una forma fácil de organizarse, de coordinar acciones y -lo más importante- de documentar su audacia, alentando a hacer lo mismo a otros que de otra manera no se hubieran atrevido. Podían mostrar sus acciones no solamente al mundo sino también a sus propios conciudadanos. Atrás quedaron los tiempos en que todo intento de protesta podía ser fácilmente aislado antes de que nadie más se enterara, asegurando que todos continuaran convencidos de que el régimen seguía contando con el apoyo mayoritario.

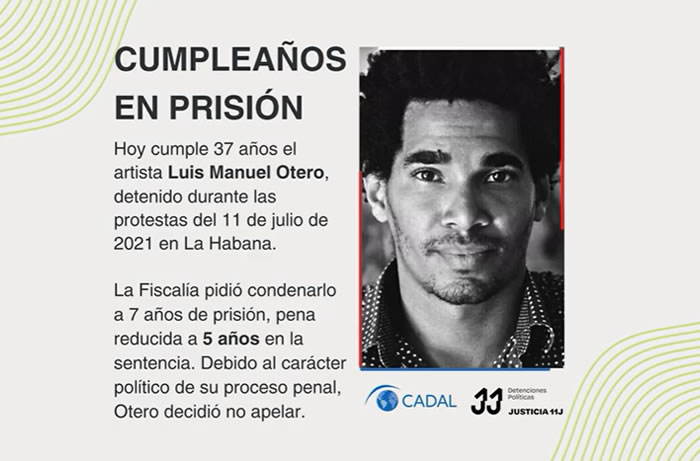

Los milagros son por definición sucesos inesperados. No resulta sorprendente que el régimen no se lo viera venir. Pero su respuesta represiva fue instantánea y contundente. La seguridad pública trató de impedir que la gente protestara o informara sobre las protestas, incluso deteniendo a manifestantes y periodistas cuando se dirigían a las protestas y evitando que reconocidos activistas pudieran salir de sus casas. Más de mil personas fueron detenidas, procesadas y juzgadas sin el menor atisbo de garantías del debido proceso, y condenadas a años de prisión por “desorden público”, “instigación a delinquir”, “resistencia”, “atentado” y “desacato”.

En el tiempo transcurrido desde el 11J, el régimen ha tenido una sola idea fija: evitar un nuevo 11J. Por eso ha reprimido y criminalizado implacablemente toda expresión de disenso, manteniendo a cientos de manifestantes y activistas entre rejas, condenando a decenas a largas penas de prisión y reescribiendo el Código Penal para codificar como delito todas y cada una de las tácticas de organización y movilización.

Pero tiene un problema: va a ser muy difícil borrar la memoria de ese momento de pérdida del miedo y experiencia de poder colectivo. En las calles, los y las cubanas reivindicaron su derecho a tener derechos – derechos de verdad, exigibles frente al Estado, no concesiones otorgadas por el Estado. Y los reclamos de derechos son reacciones en cadena, muy difíciles de controlar. En el largo plazo, el régimen vetusto lleva las de perder.

Inés PousadelaConsejera AcadémicaTiene un Doctorado en Ciencia Política, Universidad de Belgrano en la orientación Teoría Política y Teoría Sociológica; Cursos de Doctorado en el IHEAL/Université Paris 3 en la orientación Estudios Latinoamericanos; una Maestría en Sociología Económica, IDAES-UNSAM; y es Licenciada en Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es Senior Research Specialist de CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation; Investigadora del Mecanismo de Revisión Independiente (IRM) para Argentina del Open Government Partnership; y Profesora de Política Comparada y Sociedad Civil Global de la Universidad ORT Uruguay.

Inés PousadelaConsejera AcadémicaTiene un Doctorado en Ciencia Política, Universidad de Belgrano en la orientación Teoría Política y Teoría Sociológica; Cursos de Doctorado en el IHEAL/Université Paris 3 en la orientación Estudios Latinoamericanos; una Maestría en Sociología Económica, IDAES-UNSAM; y es Licenciada en Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es Senior Research Specialist de CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation; Investigadora del Mecanismo de Revisión Independiente (IRM) para Argentina del Open Government Partnership; y Profesora de Política Comparada y Sociedad Civil Global de la Universidad ORT Uruguay.

En los regímenes de control total el disenso no tiene cabida. En un régimen como el cubano, la ocurrencia de protestas masivas y persistentes es testimonio del resquebrajamiento de la lógica implacable de un sistema que durante décadas logró extirpar de raíz todo instinto rebelde, impidiéndole crecer y manifestarse.

Según el CIVICUS Monitor, una herramienta de monitoreo en línea, Cuba tiene espacio cívico cerrado. El espacio cívico – un espacio, tanto físico como virtual, estructurado por la vigencia efectiva de las libertades de asociación, de expresión y de reunión pacífica (o sea, de protesta) – es el espacio en que nace, crece y se mueve la sociedad civil. Es, casi literalmente, el oxígeno que respira.

Cuando el CIVICUS Monitor comenzó a funcionar en la década pasada, Cuba era el único país de América Latina con espacio cívico cerrado. Los dos que se le sumaron posteriormente, Nicaragua y Venezuela, fueron casos de cierre progresivo acompañando la autocratización del régimen político. El régimen cubano, en cambio, nació cerrado. Cuba carece de espacio cívico por diseño.

Libertad de asociación

El Estado cubano no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pese a haber sido reformada en 2019, su constitución sigue sin reconocer realmente la libertad de asociación. La redacción del capítulo 14 podría dar la impresión de que sí lo hace, ya que afirma que “el Estado reconoce y estimula a las organizaciones de masas y sociales, que agrupan en su seno a distintos sectores de la población [y] representan sus intereses específicos”. Acto seguido, sin embargo, especifica que tales organizaciones incorporan a la población “a las tareas de la edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista”. Y, finalmente, estipula que “la ley establece los principios generales en que estas organizaciones se fundamentan y reconoce el desempeño de las demás formas asociativas”.

El punto es que la Ley de Asociaciones, que regula el reconocimiento de las organizaciones que dicen tener “fines de interés social", permite al Ministerio de Justicia denegar a las organizaciones autorización para funcionar cuando estime que los fines no están claros o no son de interés social, o cuando “ya se haya registrado otra organización con objetivos o denominación idénticos o similares". En consecuencia, es muy difícil para las organizaciones conseguir personalidad jurídica.

Además, el artículo 5 de la Constitución de Cuba sigue designando a “el Partido Comunista de Cuba [PCC], único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo”, como “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”. En otras palabras, no se reconoce la pluralidad de partidos políticos. Toda organización y campaña de candidatos que se presenten al margen del PCC es ilegal.

El código del trabajo anterior a 2013 consagraba el mismo tipo de monopolio de representación de los trabajadores bajo la Central de Trabajadores de Cuba. Ahora ese monopolio legal ya no existe, pero en la práctica los sindicatos que representan al 90% de los trabajadores siguen organizados bajo esa central alineada con el PCC.

Es importante subrayar que el PCC es la “fuerza política dirigente superior” no solamente del Estado sino también de la sociedad. El partido es omnipresente y con sus organizaciones asociadas abarca todas las dimensiones de la vida de las personas. El artículo 6 de la Constitución de Cuba confiere estatus exclusivo a la Unión de Jóvenes Comunistas como el vehículo para la organización de la juventud. Toda forma de pertenencia y de lealtad que rivalice con la pertenencia y la lealtad al partido está fuera de cuestión. Eso explica que incluso los colectivos independientes de activismo comunitario y social que no son explícitamente políticos sean objeto de acoso. Las iglesias son igualmente problemáticas no solo porque son vehículos de la religión en tanto que “falsa conciencia”, sino también y sobre todo porque generan adhesiones fuertes de las que solo debería ser objeto el partido/Estado.

En la práctica, la sociedad civil ha crecido en Cuba a pesar de todo. Entre las organizaciones emergentes se cuentan las organizaciones confesionales, que han proliferado desde la reforma constitucional de 1992. Ésta reconceptualizó la ideología oficial, antes calificada de “atea”, como “laica”, consagrando la libertad religiosa.

Sin embargo, la mayoría de las organizaciones que están fuera de la órbita del Estado socialista no pueden obtener reconocimiento legal y, por lo tanto, contrariamente a lo que indican los estándares internacionales sobre libertad de asociación, son consideradas ilegales. No existen organizaciones autónomas de defensa de los derechos de las mujeres o las personas LGBTQI+ legalmente reconocidas. Las organizaciones que operan sin autorización enfrentan obstáculos, como la imposibilidad de abrir una cuenta bancaria, conseguir espacio de oficina o recibir fondos de la cooperación internacional. Son estigmatizadas, infiltradas, acosadas y amenazadas con el cierre. La pertenencia a organizaciones no reconocidas es un delito para el cual el nuevo Código Penal ha aumentado drásticamente las penas.

En suma, la libertad de asociación es incompatible con la naturaleza del régimen político de Cuba.

Libertad de expresión

La Constitución de Cuba dice garantizar el derecho a la información, la expresión y la libertad de los medios de comunicación. Sin embargo, prohíbe los medios de comunicación privados, creando un monopolio estatal. Los medios de comunicación independientes operan al margen de la ley y su trabajo se considera “propaganda enemiga”. Los y las periodistas independientes sufren acoso, interrogatorios, difamación en la prensa oficial, prohibición de viajar al extranjero y exilio forzoso.

En 2019 el gobierno cubano se hizo de una nueva herramienta para restringir la libertad de expresión: el decreto ley 370, cuyo objetivo declarado es sancionar quienes publiquen “noticias falsas” o que afecten la moral pública o el prestigio de Cuba. Se trata de disposiciones tan vagas y ambiguas que el gobierno puede utilizarlas a discreción para censurar opiniones críticas.

Además, el nuevo Código Penal introduce penas de prisión por criticar a funcionarios del Estado. Numerosos periodistas son sometidos a arresto domiciliario sin orden judicial. Agentes de seguridad les impiden salir de sus casas o los siguen a todas partes. Decenas de periodistas han tenido que exiliarse. También se ha impedido la entrada al país de periodistas extranjeros críticos del régimen. La represión se ha extendido a las personas usuarias de redes sociales, incluso cuando las usan simplemente para hablar de sus problemas cotidianos – problemas que, según el régimen, no existen en Cuba.

Las disposiciones de la Constitución de Cuba en materia de libertad de expresión borran con el codo lo que escriben con la mano. Dicen, por ejemplo, que “se promueve la libertad de creación artística en todas sus formas de expresión”, pero enseguida especifican que solo lo hacen si dicha expresión es “conforme a los principios humanistas en que se sustenta la política cultural del Estado y los valores de la sociedad socialista”. En otras palabras, existe el derecho a decir lo que uno quiera, siempre y cuando lo que uno quiera decir coincida con la línea oficial.

Dicho de otro modo: la libertad de expresión es incompatible con la naturaleza del régimen político de Cuba.

En la práctica, igual que ocurre con el ejercicio de hecho del derecho humano a la libertad de asociación, las expresiones críticas han buscado rendijas para manifestarse y, como ocurre con las protestas, la irrupción de nuevas tecnologías, y específicamente el acceso a internet mediante telefonía celular, ha ayudado bastante. Más bien, como veremos, ha producido un cambio de época.

Libertad de reunión

De más está decir que la libertad de reunión es incompatible con la naturaleza del régimen político de Cuba.

El artículo 56 de la Constitución de Cuba dice que el Estado reconoce “derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos”, siempre y cuando “se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley”. Pero, por definición, no puede ser lícita ninguna reunión pública convocada por una organización cuya existencia es ilegal.

El 1º de diciembre de 2022 entró en vigor un nuevo Código Penal que tipifica como delitos todas las tácticas de protesta o formas de acción o expresión utilizadas por la oposición política, la sociedad civil y el periodismo independiente. Mantuvo figuras como las de “desacato”, “desorden público” y “resistencia”, con las que el régimen ha reprimido el disenso durante décadas, e incrementó las penas. ¿Por qué, después de tantos años, reescribir un Código Penal que tan buenos servicios prestó durante tanto tiempo? Pues porque el 11 de julio de 2021 ocurrió algo que no debía y que no podía ocurrir en Cuba.

En Cuba existe un sistema de control social muy eficiente diseñado para que el disenso no pueda expresarse. Un sistema panóptico, basado en la vigilancia y la delación recíprocas, donde siempre puede haber alguien que nos esté observando y nos puede (o, más bien, debe) reportar. Todas las personas deben actuar en todo momento como si alguien las estuviera mirando.

En ese marco, las protestas son prácticamente una imposibilidad lógica. El partido/Estado encarna al pueblo – el Estado no es del pueblo en el sentido de que debe representarlo, sino que el Estado es el pueblo – a la manera hobbesiana, cuestionar al Estado es incurrir en autocontradicción.

Según la lógica del sistema – un sistema que funcionó demasiado bien durante demasiado tiempo –, las protestas no podían ocurrir. La figura legal de la “peligrosidad predelictiva”, más propia de la ciencia ficción que de la ciencia política, permitía efectuar detenciones con anticipación a potenciales acciones de protesta, en previsión de los delitos políticos que los disidentes podrían llegar a cometer.

La irrupción de un milagro

Es por eso que las protestas del 11 J, masivas y políticas, con un trasfondo de cuestionamiento del régimen, fueron lo que Hannah Arendt llamaría un milagro: la ocurrencia de un acontecimiento infinitamente improbable. Hizo falta algo muy difícil en un régimen con el nivel de represión del régimen cubano: que una cantidad importante de gente perdiera el miedo, que hiciera lo impensable y corriera la frontera de lo posible.

Mucha gente protestó por la simple razón de que se dio cuenta de que podía hacerlo. Lo que marcó la diferencia con intentos anteriores de iniciar protestas masivas fue la novedosa penetración de la telefonía móvil y las redes sociales: la internet móvil recién había llegado a Cuba en 2018, y WhatsApp rápidamente se había convertido en el medio de comunicación más utilizado.

Si bien en años anteriores se había producido un aumento constante de las protestas en pequeña escala, la mayoría de ellas habían sido reactivas, no planificadas; estallaban en barriadas populares, a menudo porque gente que esperaba en fila empezaba a quejarse por la larga espera, o porque ya no quedaba nada cuando finalmente llegaba su turno. Ahora la gente tenía en sus manos una forma fácil de organizarse, de coordinar acciones y -lo más importante- de documentar su audacia, alentando a hacer lo mismo a otros que de otra manera no se hubieran atrevido. Podían mostrar sus acciones no solamente al mundo sino también a sus propios conciudadanos. Atrás quedaron los tiempos en que todo intento de protesta podía ser fácilmente aislado antes de que nadie más se enterara, asegurando que todos continuaran convencidos de que el régimen seguía contando con el apoyo mayoritario.

Los milagros son por definición sucesos inesperados. No resulta sorprendente que el régimen no se lo viera venir. Pero su respuesta represiva fue instantánea y contundente. La seguridad pública trató de impedir que la gente protestara o informara sobre las protestas, incluso deteniendo a manifestantes y periodistas cuando se dirigían a las protestas y evitando que reconocidos activistas pudieran salir de sus casas. Más de mil personas fueron detenidas, procesadas y juzgadas sin el menor atisbo de garantías del debido proceso, y condenadas a años de prisión por “desorden público”, “instigación a delinquir”, “resistencia”, “atentado” y “desacato”.

En el tiempo transcurrido desde el 11J, el régimen ha tenido una sola idea fija: evitar un nuevo 11J. Por eso ha reprimido y criminalizado implacablemente toda expresión de disenso, manteniendo a cientos de manifestantes y activistas entre rejas, condenando a decenas a largas penas de prisión y reescribiendo el Código Penal para codificar como delito todas y cada una de las tácticas de organización y movilización.

Pero tiene un problema: va a ser muy difícil borrar la memoria de ese momento de pérdida del miedo y experiencia de poder colectivo. En las calles, los y las cubanas reivindicaron su derecho a tener derechos – derechos de verdad, exigibles frente al Estado, no concesiones otorgadas por el Estado. Y los reclamos de derechos son reacciones en cadena, muy difíciles de controlar. En el largo plazo, el régimen vetusto lleva las de perder.