Artículos

Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos

31-05-2022

31-05-2022Un enjambre de sismos geopolíticos

El reduccionismo teórico, el simplismo de las explicaciones unívocas, las frases efectistas para encerrar procesos complejos, parecen haber llegado a su fin. Eso es bueno. Lo malo es que ha ocurrido a fuerza de grandes traumas geopolíticos, económicos, ambientales y, como resultado, humanos.Por Eduardo Ulibarri

Como forma de abordar el análisis y conducción de las relaciones internacionales, la geopolítica padeció, por años, un proceso de marginación, que la redujo a círculos académicos y gubernamentales relativamente pequeños, aunque siempre influyentes. Ahora está de regreso, y con fuerza.

Tanto su anterior repliegue como su actual resurgimiento son entendibles.

A partir de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de un sistema basado en normas, organizaciones y esquemas para lograr acuerdos, asignar recursos y procesar conflictos, redujo el carácter anárquico de la arquitectura y dinámica internacionales. Así, condujo al uso de marcos conceptuales más diversos y multifactoriales para explicar y guiar las dinámicas globales.

Más tarde, el fin de la Guerra Fría y la desintegración de la Unión Soviética, en 1991, hicieron que el abordaje a menudo reduccionista de la geopolítica, centrado en los territorios (geografía) y poder duro (fuerza militar), redujera aún más su tracción.

Las interacciones económicas que comenzaron a tomar auge entonces, y que se aceleraron con la incorporación de China y Rusia a la Organización Mundial de Comercio, en 2001 y 2012, respectivamente, acentuaron dos visiones: primero, adjudicar a la globalización un carácter casi natural, progresivo e inevitable; segundo, suponer que la creciente interdependencia económica atemperaría los conflictos entre Estados. Así sucedió por algún tiempo.

En 1992, en su libro El fin de la historia y el último hombre, el académico estadounidense Francis Fukuyama proclamó el triunfo de la democracia liberal como sistema político y el consecuente fin de los enfrentamientos ideológicos como variable clave de las relaciones globales.

Trece años después, Thomas Friedman, influyente comentarista del New York Times, argumentó en La tierra es plana que habíamos entrado en un mundo totalmente integrado en finanzas, comercio, inversiones y conocimientos.

Sistema complejo. Hoy, ante la emergencia de una serie de grandes sismos geopolíticos alrededor del mundo, las visiones optimistas y unificadoras representadas por Fukuyama y Friedman han sucumbido. La democracia liberal se mantiene como el mejor sistema para generar libertad, justicia y progreso, pero sufre frecuentes arremetidas autoritarias. La globalización sigue viva, aunque en medio de profundas tensiones y transformaciones.

En los remezones que experimentamos se mezclan la ambición de control territorial, los cambios de balances económicos y militares, el replanteamiento de alianzas, el impacto de variables ambientales y sanitarias, la aceleración tecnológica y los relatos en pugna para legitimar las conductas de actores internacionales clave.

Todos estos factores, de una forma u otra, se relacionan con la geopolítica, y ninguno se desenvuelve de manera aislada; al contrario, constituyen una tupida maraña de interacciones. Estamos, por ello, ante un cambio en la dinámica sistémica, con actores, estructuras, procesos, acciones y reacciones múltiples. No se pueden encerrar en interpretaciones o teorías unívocas, y hacen de cualquier esfuerzo predictivo una tarea sumamente difícil, por no decir imposible.

De aquí la incertidumbre que han creado y que, a la vez, alimenta los factores de caos consustanciales a los sistemas complejos.

Remezón y réplicas. En la lista de sismos, el más súbito y disruptivo es la invasión de Rusia contra Ucrania. Además de perversa y atroz en su dimensión humana, ha sido una guerra de agresión innecesaria, con claros ímpetus imperialistas y violatoria de la soberanía, la igualdad jurídica y la integridad territorial de un Estado, principios básicos del sistema normativo internacional.

La agresión alteró de inmediato el panorama geopolítico europeo, no solo por el hecho en sí, sino por las “réplicas” que ha generado, entre ellas, las siguientes:

- La decisión alemana de fortalecer sustancialmente su potencia bélica, y la de Finlandia y Suecia, hasta ahora países sin alineamiento militar explícito, de incorporarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Son cambios que replantearán profundamente la arquitectura de la seguridad europea, y también mundial.

- La potenciación a un nivel nunca visto de las sanciones financieras y comerciales como instrumento punitivo, capaz de dislocar algunos supuestos esenciales de la globalización “plana”.

- Una posible alianza más orgánica entre Rusia y China, que podría conducir a la creación de nuevas –y separadas— grandes esferas de influencia económica, militar y hasta tecnológicas. Las señales, sin embargo, aún son contradictorias.

- · Un debilitamiento de la capacidad económica rusa, que se añadiría a enormes dudas sobre su real músculo militar convencional. Y no se puede descartar que, si la guerra en Ucrania se vuelve crónica o deriva en un total fracaso, la inestabilidad se apodere del régimen de Vladimir Putin.

- Un súbito incremento en los precios de los hidrocarburos, aparejado a drásticas alzas y reducción en el suministro de insumos, materias primas y alimentos (trigo y aceite de girasol, principalmente), de los que Ucrania y Rusia son grandes productores. Su impacto ha deteriorado los términos de intercambio para muchos países y acelerado la inflación internacional; peor aún, amenaza la supervivencia física de millones de personas, sobre todo en África.

Si los rusos no desbloquean pronto los puertos ucranianos para que se reabran las exportaciones de trigo, podrán venir catástrofes humanitarias y, con ellas, inestabilidad en varios países. Para empeorar las cosas, China ha anunciado que su cosecha invernal de trigo será “la peor de la historia”, debido a severas inundaciones, mientras los productores estadounidenses padecen severas sequías.

Pero todo lo anterior palidecerá si Rusia salta una frontera hasta ahora solo franqueada hace 77 años, en Hiroshima y Nagasaki, y utiliza armas nucleares como medida desesperada para imponerse en Ucrania. Aunque su naturaleza fuera táctica (con efecto acotado), abrirían una Caja de Pandora de consecuencias impensables. Sería la gran catástrofe mundial.

Otros frentes. A pesar de la agresión rusa contra Ucrania y lo que ella implica, Estados Unidos considera, con razón, que China es el desafío geopolítico de mayor relevancia para su seguridad y la de sus aliados.

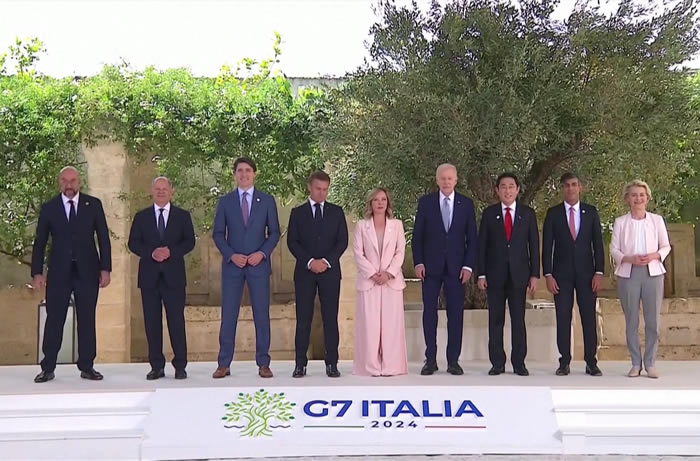

Esto explica el reciente viaje del presidente Joe Biden a Asia, para consolidar el acuerdo defensivo Quad con Japón, Australia e India, estrechar su alianza con Corea del Sur, y echar a andar el Marco Económico Indo-Pacífico, un esquema de relación económica con 12 países de la zona.

En este contexto, incurrió en un provocador desliz retórico, que rompió una ambigüedad cultivada hasta ahora y agriará aún más las relaciones entre Washington y Beijing: decir que su país defendería militarmente a Taiwán si fuera invadida.

Con o sin tensiones militares y territoriales, el efecto global de la pandemia, en particular los confinamientos masivos en China, han dislocado las cadenas de valor globales, bloqueado suministros y aumentado los costos de producción y consumo. Esta variable, aunada al impacto del shock energético y los enormes estímulos económicos decretados para atemperar los efectos económicos de la covid-19, sobre todo en Estados Unidos, ha acelerado los disparadores de la inflación global.

También ha dado dinamismo a un proceso que comenzó en el gobierno de Donald Trump: diversificar y trasladar fuentes de abastecimiento y centros de producción de sus empresas multinacionales, sea para acercarlos al país (nearshoring), ubicarlos en territorios amigos (friendshoring) o, incluso, en el suyo (onshoring). Se busca, a la vez, reforzar su resiliencia, aunque sea con redundancias y a mayores costos, y ser más ágiles y expeditos para atender cambios en las pautas de consumo del mercado estadounidense y otros de gran magnitud.

¿Y la globalización? Concluir, a partir de lo anterior, que la globalización ha llegado a su fin, es una exageración, aunque lo haya dicho recientemente Larry Fink, presidente ejecutivo de Black Rock, el mayor fondo de inversión mundial. Pero pensar que todo seguirá igual sería un error garrafal.

Más bien, se está produciendo un cambio en su índole, con potenciales efectos negativos (distorsiones de costos), pero también positivos: mejor balance entre variables económicas, sociales, políticas y culturales.

En lo local, lo anterior refiere a las políticas públicas; en lo global, a la geopolítica, entendida no solo en su dimensión geográfica, sino como un abordaje realista de las relaciones, factores de influencia, intereses y capacidades de los actores.

El reduccionismo teórico, el simplismo de las explicaciones unívocas, las frases efectistas para encerrar procesos complejos, parecen haber llegado a su fin. Eso es bueno. Lo malo es que ha ocurrido a fuerza de grandes traumas geopolíticos, económicos, ambientales y, como resultado, humanos. Su factura ya es enorme, y ni los riesgos ni la incertidumbre se reducirán a corto plazo.

Eduardo UlibarriConsejero AcadémicoCatedrático universitario y columnista del diario La Nación, de Costa Rica, del cual fue director entre 1982 y 2003. Entre agosto de 2010 y junio de 2014 sirvió como embajador y representante permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas. Autor de libros sobre periodismo y temas de actualidad, es catedrático en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Fue presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) entre 2005 y 2010; presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (1991-1994), y miembro de la directiva (1989-2002) y del consejo consultivo (desde 2002) del International Center for Journalists, Washington, D.C. Actualmente forma parte de la junta directiva de Aldesa Corporación de Inversiones y es miembro del Comité de Programas de la Fundación CRUSA. Ha recibido la Medalla por Servicios Distinguidos en Periodismo de la Universidad de Missouri, en 1989; el premio María Moors Cabot, de la Universidad de Columbia (Nueva York), en 1996, y el Premio Nacional de Periodismo de Costa Rica, en 1999. Estudió en las universidades de Costa Rica (licenciatura en Comunicación, 1974), Missouri (maestría en Periodismo, 1976) y Harvard (Niemann Fellow, 1988).

Eduardo UlibarriConsejero AcadémicoCatedrático universitario y columnista del diario La Nación, de Costa Rica, del cual fue director entre 1982 y 2003. Entre agosto de 2010 y junio de 2014 sirvió como embajador y representante permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas. Autor de libros sobre periodismo y temas de actualidad, es catedrático en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Fue presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) entre 2005 y 2010; presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (1991-1994), y miembro de la directiva (1989-2002) y del consejo consultivo (desde 2002) del International Center for Journalists, Washington, D.C. Actualmente forma parte de la junta directiva de Aldesa Corporación de Inversiones y es miembro del Comité de Programas de la Fundación CRUSA. Ha recibido la Medalla por Servicios Distinguidos en Periodismo de la Universidad de Missouri, en 1989; el premio María Moors Cabot, de la Universidad de Columbia (Nueva York), en 1996, y el Premio Nacional de Periodismo de Costa Rica, en 1999. Estudió en las universidades de Costa Rica (licenciatura en Comunicación, 1974), Missouri (maestría en Periodismo, 1976) y Harvard (Niemann Fellow, 1988).

Como forma de abordar el análisis y conducción de las relaciones internacionales, la geopolítica padeció, por años, un proceso de marginación, que la redujo a círculos académicos y gubernamentales relativamente pequeños, aunque siempre influyentes. Ahora está de regreso, y con fuerza.

Tanto su anterior repliegue como su actual resurgimiento son entendibles.

A partir de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de un sistema basado en normas, organizaciones y esquemas para lograr acuerdos, asignar recursos y procesar conflictos, redujo el carácter anárquico de la arquitectura y dinámica internacionales. Así, condujo al uso de marcos conceptuales más diversos y multifactoriales para explicar y guiar las dinámicas globales.

Más tarde, el fin de la Guerra Fría y la desintegración de la Unión Soviética, en 1991, hicieron que el abordaje a menudo reduccionista de la geopolítica, centrado en los territorios (geografía) y poder duro (fuerza militar), redujera aún más su tracción.

Las interacciones económicas que comenzaron a tomar auge entonces, y que se aceleraron con la incorporación de China y Rusia a la Organización Mundial de Comercio, en 2001 y 2012, respectivamente, acentuaron dos visiones: primero, adjudicar a la globalización un carácter casi natural, progresivo e inevitable; segundo, suponer que la creciente interdependencia económica atemperaría los conflictos entre Estados. Así sucedió por algún tiempo.

En 1992, en su libro El fin de la historia y el último hombre, el académico estadounidense Francis Fukuyama proclamó el triunfo de la democracia liberal como sistema político y el consecuente fin de los enfrentamientos ideológicos como variable clave de las relaciones globales.

Trece años después, Thomas Friedman, influyente comentarista del New York Times, argumentó en La tierra es plana que habíamos entrado en un mundo totalmente integrado en finanzas, comercio, inversiones y conocimientos.

Sistema complejo. Hoy, ante la emergencia de una serie de grandes sismos geopolíticos alrededor del mundo, las visiones optimistas y unificadoras representadas por Fukuyama y Friedman han sucumbido. La democracia liberal se mantiene como el mejor sistema para generar libertad, justicia y progreso, pero sufre frecuentes arremetidas autoritarias. La globalización sigue viva, aunque en medio de profundas tensiones y transformaciones.

En los remezones que experimentamos se mezclan la ambición de control territorial, los cambios de balances económicos y militares, el replanteamiento de alianzas, el impacto de variables ambientales y sanitarias, la aceleración tecnológica y los relatos en pugna para legitimar las conductas de actores internacionales clave.

Todos estos factores, de una forma u otra, se relacionan con la geopolítica, y ninguno se desenvuelve de manera aislada; al contrario, constituyen una tupida maraña de interacciones. Estamos, por ello, ante un cambio en la dinámica sistémica, con actores, estructuras, procesos, acciones y reacciones múltiples. No se pueden encerrar en interpretaciones o teorías unívocas, y hacen de cualquier esfuerzo predictivo una tarea sumamente difícil, por no decir imposible.

De aquí la incertidumbre que han creado y que, a la vez, alimenta los factores de caos consustanciales a los sistemas complejos.

Remezón y réplicas. En la lista de sismos, el más súbito y disruptivo es la invasión de Rusia contra Ucrania. Además de perversa y atroz en su dimensión humana, ha sido una guerra de agresión innecesaria, con claros ímpetus imperialistas y violatoria de la soberanía, la igualdad jurídica y la integridad territorial de un Estado, principios básicos del sistema normativo internacional.

La agresión alteró de inmediato el panorama geopolítico europeo, no solo por el hecho en sí, sino por las “réplicas” que ha generado, entre ellas, las siguientes:

- La decisión alemana de fortalecer sustancialmente su potencia bélica, y la de Finlandia y Suecia, hasta ahora países sin alineamiento militar explícito, de incorporarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Son cambios que replantearán profundamente la arquitectura de la seguridad europea, y también mundial.

- La potenciación a un nivel nunca visto de las sanciones financieras y comerciales como instrumento punitivo, capaz de dislocar algunos supuestos esenciales de la globalización “plana”.

- Una posible alianza más orgánica entre Rusia y China, que podría conducir a la creación de nuevas –y separadas— grandes esferas de influencia económica, militar y hasta tecnológicas. Las señales, sin embargo, aún son contradictorias.

- · Un debilitamiento de la capacidad económica rusa, que se añadiría a enormes dudas sobre su real músculo militar convencional. Y no se puede descartar que, si la guerra en Ucrania se vuelve crónica o deriva en un total fracaso, la inestabilidad se apodere del régimen de Vladimir Putin.

- Un súbito incremento en los precios de los hidrocarburos, aparejado a drásticas alzas y reducción en el suministro de insumos, materias primas y alimentos (trigo y aceite de girasol, principalmente), de los que Ucrania y Rusia son grandes productores. Su impacto ha deteriorado los términos de intercambio para muchos países y acelerado la inflación internacional; peor aún, amenaza la supervivencia física de millones de personas, sobre todo en África.

Si los rusos no desbloquean pronto los puertos ucranianos para que se reabran las exportaciones de trigo, podrán venir catástrofes humanitarias y, con ellas, inestabilidad en varios países. Para empeorar las cosas, China ha anunciado que su cosecha invernal de trigo será “la peor de la historia”, debido a severas inundaciones, mientras los productores estadounidenses padecen severas sequías.

Pero todo lo anterior palidecerá si Rusia salta una frontera hasta ahora solo franqueada hace 77 años, en Hiroshima y Nagasaki, y utiliza armas nucleares como medida desesperada para imponerse en Ucrania. Aunque su naturaleza fuera táctica (con efecto acotado), abrirían una Caja de Pandora de consecuencias impensables. Sería la gran catástrofe mundial.

Otros frentes. A pesar de la agresión rusa contra Ucrania y lo que ella implica, Estados Unidos considera, con razón, que China es el desafío geopolítico de mayor relevancia para su seguridad y la de sus aliados.

Esto explica el reciente viaje del presidente Joe Biden a Asia, para consolidar el acuerdo defensivo Quad con Japón, Australia e India, estrechar su alianza con Corea del Sur, y echar a andar el Marco Económico Indo-Pacífico, un esquema de relación económica con 12 países de la zona.

En este contexto, incurrió en un provocador desliz retórico, que rompió una ambigüedad cultivada hasta ahora y agriará aún más las relaciones entre Washington y Beijing: decir que su país defendería militarmente a Taiwán si fuera invadida.

Con o sin tensiones militares y territoriales, el efecto global de la pandemia, en particular los confinamientos masivos en China, han dislocado las cadenas de valor globales, bloqueado suministros y aumentado los costos de producción y consumo. Esta variable, aunada al impacto del shock energético y los enormes estímulos económicos decretados para atemperar los efectos económicos de la covid-19, sobre todo en Estados Unidos, ha acelerado los disparadores de la inflación global.

También ha dado dinamismo a un proceso que comenzó en el gobierno de Donald Trump: diversificar y trasladar fuentes de abastecimiento y centros de producción de sus empresas multinacionales, sea para acercarlos al país (nearshoring), ubicarlos en territorios amigos (friendshoring) o, incluso, en el suyo (onshoring). Se busca, a la vez, reforzar su resiliencia, aunque sea con redundancias y a mayores costos, y ser más ágiles y expeditos para atender cambios en las pautas de consumo del mercado estadounidense y otros de gran magnitud.

¿Y la globalización? Concluir, a partir de lo anterior, que la globalización ha llegado a su fin, es una exageración, aunque lo haya dicho recientemente Larry Fink, presidente ejecutivo de Black Rock, el mayor fondo de inversión mundial. Pero pensar que todo seguirá igual sería un error garrafal.

Más bien, se está produciendo un cambio en su índole, con potenciales efectos negativos (distorsiones de costos), pero también positivos: mejor balance entre variables económicas, sociales, políticas y culturales.

En lo local, lo anterior refiere a las políticas públicas; en lo global, a la geopolítica, entendida no solo en su dimensión geográfica, sino como un abordaje realista de las relaciones, factores de influencia, intereses y capacidades de los actores.

El reduccionismo teórico, el simplismo de las explicaciones unívocas, las frases efectistas para encerrar procesos complejos, parecen haber llegado a su fin. Eso es bueno. Lo malo es que ha ocurrido a fuerza de grandes traumas geopolíticos, económicos, ambientales y, como resultado, humanos. Su factura ya es enorme, y ni los riesgos ni la incertidumbre se reducirán a corto plazo.

![Foto: BCC News en [https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43692771] Foto: BCC News en [https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43692771]](/fotos/Viktor-Orban_Hungira_w7_17342.jpg)